2019上半年初中语文教师资格面试真题及答案(第一批)

来源 :考试网 2019-05-18

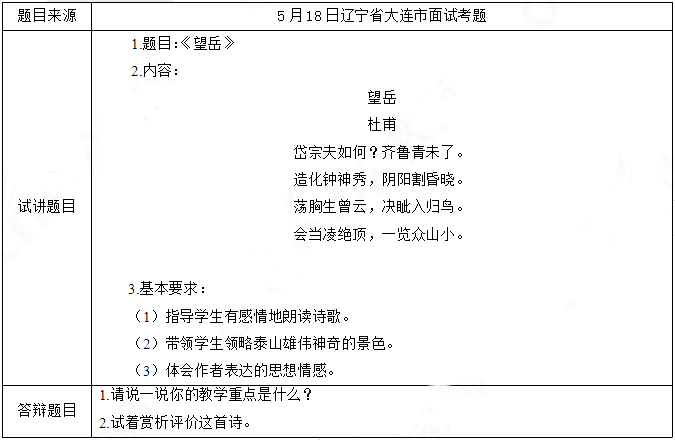

中初中语文《望岳》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,新课导入

1。欣赏《泰山》相关视频

2。学生介绍杜甫,教师补充介绍杜甫相关资料。

3。介绍文体。

(二)朗读指导,新课教学

1。朗读课文,感受泰山磅礴的气势。

(1)配乐朗诵《望岳》,学生听读,要求听准字音,把握五言古诗的诵读节奏。

(2)全体学生配乐齐读,读准字音,读出节奏。

(3)教师范读,指导学生朗读古诗歌的方法。

2。指导学生参照诠释,借助工具书,疏通诗句,理解诗意。

(三)再读课文,理解内容

1。作者向岳而望,都看到哪些景色?试对此作具体分析。

明确:首句“岱宗夫如何?”写乍一望见泰山时,那种欣喜惊叹仰慕的情形,非常传神。“齐鲁青未了”语出惊人,别出心裁地写出自己的欣赏体验——在古代齐鲁两大国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山,以距离之远烘托泰山之高。这两句是远望泰山的景象。(板书:远望)

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”写出了泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象。这是近望泰山所见的景象。(板书:近望)

“荡胸生层云,决眦入归鸟”写泰山中天门以上时有云团浮现,或高或低;鸟亦时常出没于山谷间,须睁大眼仔细看才能看见。这是凝望泰山时所见的景象。(板书:凝望)

“会当凌绝顶,一览众山小”写由望岳而产生的登岳的意愿,诗人此刻仍在山下,但他却能“一览”,这显然是诗人神游玉皇顶之所见。(板书:愿望)

(四)进入研读,探究情感

1。诗歌最后一句表达了作者怎样的思想感情?给了你怎样的启示?

对学生适时进行德育渗透,培养学生树立远大的目标。

(五)研读赏析,品味语言

“造化钟神秀,阴阳割昏晓”中的“钟”和“割”两字用得好,历来被人称道,试分析其妙处?教师指导学生鉴赏古代诗歌的方法。学生思考讨论。

(六)作业小结

1。小结:学了这首诗歌最大的收获是什么?

2。作业:背诵并默写《望岳》并将《望岳》改写成一篇写景的散文(100-200)字。

【板书设计】 略

【答辩题目解析】

1。请说一说你的教学重点是什么?

【参考答案】

本文的教学重点是理解诗歌内容,在领略诗人豪情的基础上,提高诗歌朗读和鉴赏能力。这首诗是杜甫青年时代的作品,充满了诗人青年时代的浪漫与激情。全诗没有一个“望”字,却紧紧围绕诗题“望岳”的“望”字着笔,由远望到近望,再到凝望,最后是俯望,描写了泰山雄伟磅礴的气象同时抒发了自己勇于攀登,傲视一切的雄心壮志,洋溢着蓬勃向上的朝气。因此,在教学中要重点引导学生体会诗歌中作者的这种豪情。通过朗读和语言的分析深入地走进诗歌,在体悟诗歌情感的过程中提升学生的朗读能力和诗歌鉴赏能力。

2。试着赏析评价这首诗。

【参考答案】

这首诗的题目是“望岳”,全篇紧紧抓住“望”字写景,写景中又处处烘托着一个“高”字。诗中以饱满的热情形象地描绘了这座名山雄伟壮观的气势,抒发了作者青年时期的豪情和远大抱负。我将重点分析赏析三四两句。

三、四句是近望之势。“造化钟神秀”是说泰山秀美无比,仿佛大自然将一切神奇秀丽都聚集在这里了,一个“钟”字生动有力。“阴阳割昏晓”,突出泰山的高耸挺拔,高得把山南山北分成光明与昏暗的两个天地。“割”字形象贴切,给参天矗立的山姿赋予了生命力。

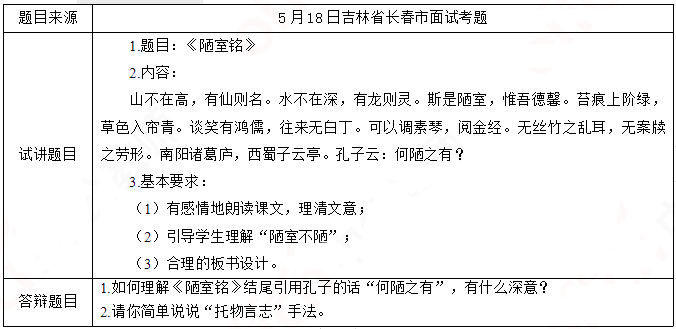

初中语文《陋室铭》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

曾经有一个文人因政治革新,得罪了当朝权贵宠臣,被贬为安徽和州通判。当地的知县是个趋炎附势的小人,他得知文人被贬而来,便多方刁难强迫他在半年内搬了三次家,最后住进了仅能容纳一桌一椅一床的陋室。如果是你们,你们会怎么办呢?这位文人他写了篇文章刻在自己门前的石碑上。今天我们一起来学习这篇立于房门之前的文章《陋室铭》。

(二)整体感知

1。反复吟诵全文,划出读不准的字音,读出节奏,教师指导。

2。自由读课文,疏通文意,提出疑问,集体交流。

(三)研读赏析

1。细读课文,理清内容。

学生有感情地朗读前三句,思考讨论:作者的目的是写陋室,为何要在开头引用有仙之山、有龙之水呢?(学生讨论并积极发言。)

明确:作者的目的是写陋室,却用山水作比喻,这种方法叫比兴。开头以比喻起兴,以虚(山水)衬实(陋室主人),引出“斯是陋室”,而立意于“惟吾德馨”。这几句既是形象的比喻,又是事物的类比,表明“陋室”也具有“名”和“灵”的性质,即“陋室”不“陋”。“陋室”二字扣题,“德馨”一词统领全篇。

朗读后六句进一步探究作者写作的文章内容:课文哪里能够说明陋室不陋呢?表达了作者什么样的品格?

明确:①“苔痕上阶绿,草色入帘青”,写环境的清幽、雅致。——景。反映出室主人淡泊名利的志趣。这是写陋室的环境,用的是对偶、拟人的修辞方法。②“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,写朋友的贤良儒雅,反映出主人高洁傲岸的情怀。除了对偶,还有衬托。③“可以调素琴,阅金经,无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,写生活的高雅脱俗(陋室主人的情趣),反映出室主人不为琐事萦怀的心态。

作者通过描写陋室不陋,表达了自己高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

2。品读课文,掌握写法

学生思考:作者在表达感情的时候用了什么写作手法?

明确:运用托物言志的手法,是指通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种感情、抱负和志趣。即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。

3。朗读文本,体会情感

集体朗读课文,体会升华情感。

(四)课堂小结

结束语:全文寥寥81字,共九句,前四句设喻引题,颂扬陋室。中间四句通过描写陋室清幽环境及其人物交往、生活状况,极力表现“陋室不陋”。最后三句以古贤居室自比,引孔子话语结束全文,再次含蓄表达高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣。

(五)布置作业

以“刘公,我想对你说……”为开头写一段心里话,畅谈感受。

【板书设计】略

【答辩题目解析】

1。如何理解《陋室铭》结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?

【参考答案】

何陋之有:有什么简陋呢?之,助词,无实意,是宾语前置的标志。全句意为“有何陋”。语见《论语?子罕》:“子欲居九夷,或曰;‘陋,如之何?’子曰:‘君子居之,何陋之有?’”孔子认为,九夷虽然简陋,但是有君子住在那里,就不简陋了。本文只用“何陋之有”,兼含着“君子之居”的意思。此处引用孔子的话证“陋室”说明“有德者居之,则陋室不陋。”与前文“斯是陋室,惟吾德馨”遥相呼应。把个“陋”字彻底翻了过来,达到“不陋”的最完美的境界,这是全文的点睛之笔。突出表明了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的情趣。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2。请你简单说说“托物言志”手法。

【参考答案】

运用托物言志的手法,是指通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种感情、抱负和志趣。即将个人之“志”依托在某个具体之“物”上。于是,这个“物”便具有了某种象征意义,成为作者的志趣、意愿或理想的寄托者。如“松、竹、梅”岁寒三友,常用于表示高洁的志向;“泥土”常用于抒发谦逊的情怀;“蜡烛”常用于颂扬无私奉献的精神。我们曾学过运用“托物言志”手法的古诗文有周敦颐的《爱莲说》,于谦的《石灰吟》等。

例如本篇文章中,运用托物言志的手法,通过描写陋室的环境及室中人的活动,寄托、传达作者的安贫乐道、高洁傲岸的情怀。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

初中语文《出师表》

一、考题回顾

二、考题解析

【教学过程】

(一)导入新课

大屏幕出示图片,图中展示的事件是什么呢?三顾茅庐、草船借箭、六出祁山、三气周瑜。

那么这些事件都与谁有关呢?诸葛亮。

诸葛亮不仅有杰出的军事谋略,而且其文章更是文采斐然。今天让我们来学习他的一篇文章《出师表》。(板书标题)

(二)初读感知

1。初读课文,解决文言生词。(学生借助工具书,同桌交流。)

明确:

诚:实在。

引喻失义:说话不恰当。引喻,称引、譬喻。失义,不合道理。

作奸犯科:做奸邪事情,触犯条科。

遗:给予。

卑鄙:社会地位低微,见识短浅。

2。再读课文,用自己的话说说本文的主要内容。

明确:本文按内容首先分析当时不容懈怠的政治形势,阐述开张圣听、内外同法、亲信贤良的必要性和迫切性,希望后主励精图治,迅速改变龟缩于西南一隅的被动局面;后来,回顾自己的一生经历,缅怀先帝“三顾茅庐”的知遇之恩,表明此次北伐务求成功的雄心壮志。

(三)深入研读

1。默读课文,思考诸葛亮就国内政治问题向后主刘禅提出了哪几条建议?

明确:三条,分别是开张圣听、内外同法、亲贤远佞。

2。小组讨论,诸葛亮是如何论证其重要性的?

明确:首先,诸葛亮运用了道理论证的方法,结合分析了当今天下三分、蜀国危急存亡的局势,论证了开张圣听的重要性;

其次,运用了道理论证的方法,论证了对于作奸犯科者和忠善者应赏罚分明;

最后运用举例论证和对比论证的方法,道出了郭攸之、费祎、董允、向宠等人是忠良之臣,对比先汉的兴隆和后汉的倾颓论证了亲贤远佞的重要性。

3。通过以上的学习,你认为诸葛亮具有哪些优秀品质?

明确:知恩图报、忠贞不二、鞠躬尽瘁、死而后已。

(四)巩固提高

假如你是诸葛亮,你还会向刘禅提出哪些治国建议?

明确:禁止王宗贵族和朝中大臣滥用征占用百姓的土地;给予战士家属以粮食和金钱的补贴,尤其是那些在战争中牺牲的战士等。

(五)小结作业

小结:有感情地朗读课文,结束课堂。

作业:课后搜集诸葛亮北伐相关资料,思考诸葛亮此举北伐是否正确,写下你的观点,下节课一起交流。

【板书设计】

【答辩题目解析】

1。你的教学目标和教学重难点分别是什么?

【参考答案】

1。知识与能力:有感情地朗读课文,掌握“诚、引喻失义、作奸犯科、遗、卑鄙”等重点文言词汇及全文大意。

2。过程与方法:通过小组讨论和朗读的方式,了解作者的治国观点,学习本文的论证方法。

3。情感态度与价值观:感受作者以身许国、忠贞不二的高尚品质,体会朴实语言中蕴含的真挚情感。

我本节课的重点:掌握“诚、引喻失义、陟罚臧否、遗、卑鄙”等重点文言词汇及全文大意;了解作者的治国观点。难点是感受作者以身许国、忠贞不二的高尚品质,体会朴实语言中蕴含的真挚情感。

以上就是我全部的答案,谢谢考官!

2。你是如何分析本文的结构的?

【参考答案】

全文以议论为主而辅之以叙事,议论叙事中都带有浓厚的抒情色彩。具体地说,第一部分是寓情于议,在谈论形势、任务、治国方针和历史经验之中,贯穿着一条明显的抒情线索,就是希望后主刘禅能够继承先帝遗志,完成“兴复汉室”的大业。因此一开始就提到“先帝创业”,接着依次表明先帝对贤臣的“殊遇”“简拔”,贤臣的标准和论史时的“叹息痛恨”,既表达了对先帝的崇拜、爱戴之情,又有激发刘禅效法先人的作用。第二部分是寓情于事,在叙述作者本人身世、追随先帝创业经过和“受命以来”的同时,抒发了对先帝的感激之情,表达了效忠刘备父子的心愿。第三部分中,“不效,则治臣之罪,以告先帝之灵”这句话辞情恳切,更足以催人泪下,是诸葛亮感恩图报心情的集中表现。